クラクフ中央駅。早朝にクラクフを出発。

バスで1時間半ほどで、西に54kmほどのオシフィエンチムの街に着いた。

閑静な住宅街もある。

アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館に到着。

エントランス。入場のときはパスポートチェックと、荷物の検査がある。

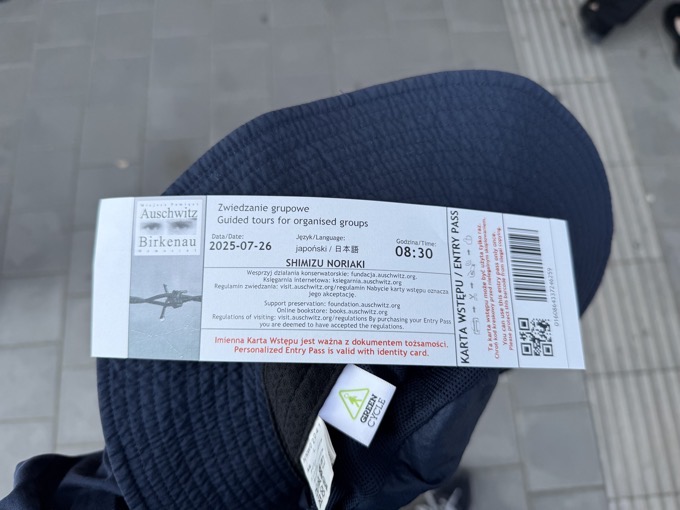

事前予約制になっていて、8時半の入場時間。

入るとまず、高いコンクリートの壁で囲まれた道を歩いていく。その途中で、過去にアウシュビッツにいた人たちの名前が静かにアナウンスで読み上げられている。

外界から遮断された道を歩きながら、中に入る前に気持ちを落ち着ける意味があるのだという。

最初に着く広場。緑が多い。

今回は幸運にも、アウシュビッツの二百数十名の公認ガイドのうち、唯一の日本人ガイドである中谷さんにガイドをお願いすることができた。

敷地の外には、過去に収容所に使用する予定であった建物が住居となり、そこに住んでいる人もいた。

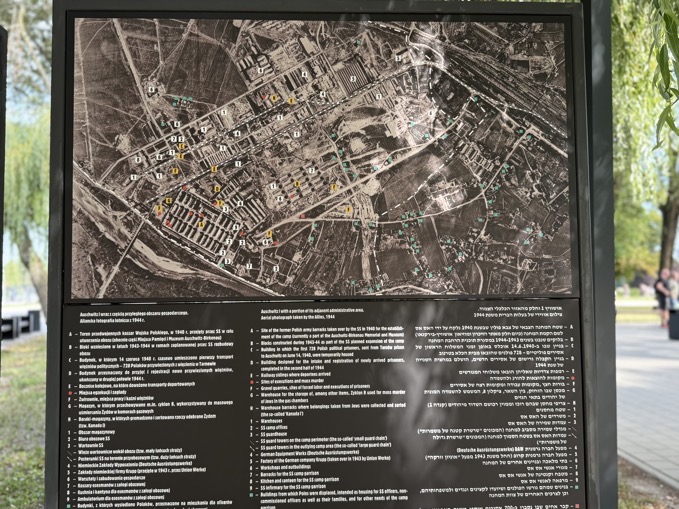

全体の航空写真。アウシュビッツ第一収容所と、第二収容所(ビルケナウ)が、博物館になっている。少し離れた場所にある、工場に隣接した第三収容所もあったけれど、そこは博物館には含まれていない。

規模は第二収容所(ビルケナウ)のほうが圧倒的に大きい。それでも第一収容所(アウシュビッツ)の名前のほうが有名なのは、保存状態が格段に良いからだという。

監視塔の横を通り、ゲートへ。

「ARBEIT MACHT FREI」(働けば自由になれる)の文字が掲げられたゲート。すべての収容者はこのゲートを通って中に入った。

もちろんそれは偽りの言葉であり、実際は「この門をくぐる者は一切の希望を捨てよ」というほうが正確だった。

内側から見た門。

アウシュビッツ(第一収容所)側では、当時の建物の多くがそのまま残っている。

今回、中谷さんによる日本語の解説があって本当によかった。日本人向けに背景となる知識を細かくアレンジして説明をしてくれて、とても理解の助けになった。

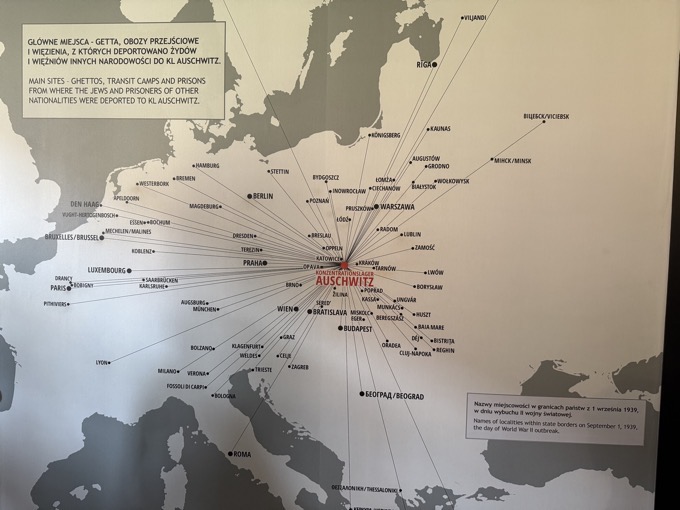

ヨーロッパ全土の各地から、多くの人がアウシュビッツに送られてきたことがわかる。

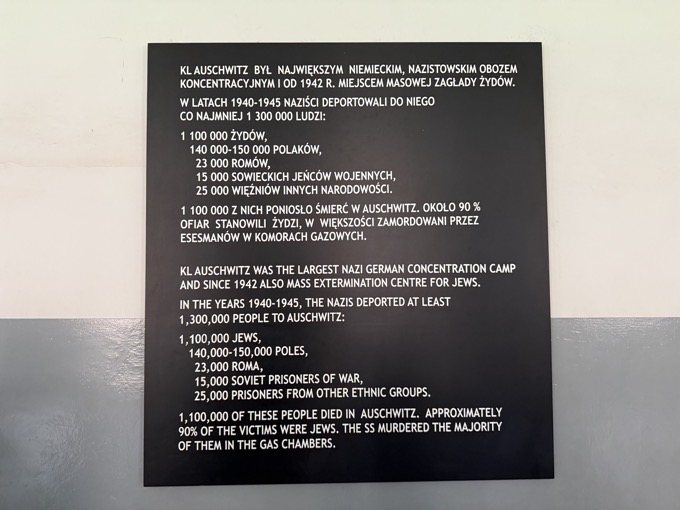

130万人のうち、110万人がユダヤ人だった。

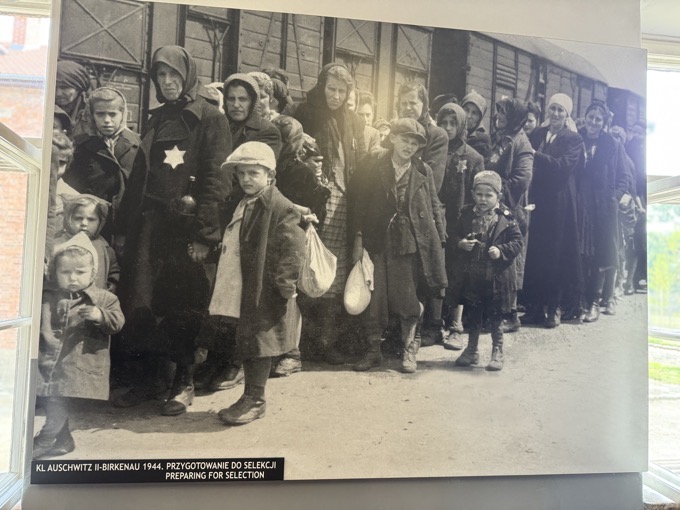

アウシュビッツに到着し、貨車から下ろされた人々。まだ、このときはこれからの運命を知らない。

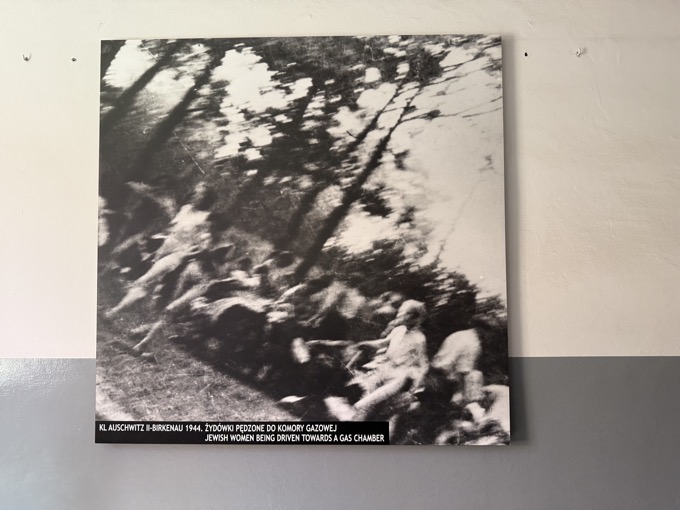

監視役のユダヤ人が隠し撮りをした、屋外で服を脱いでガス室に向かう様子を写した写真。

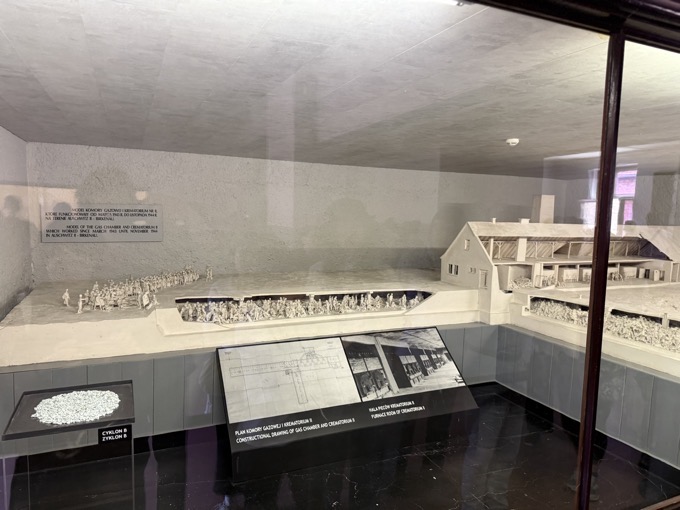

ガス室の構造を表した模型。

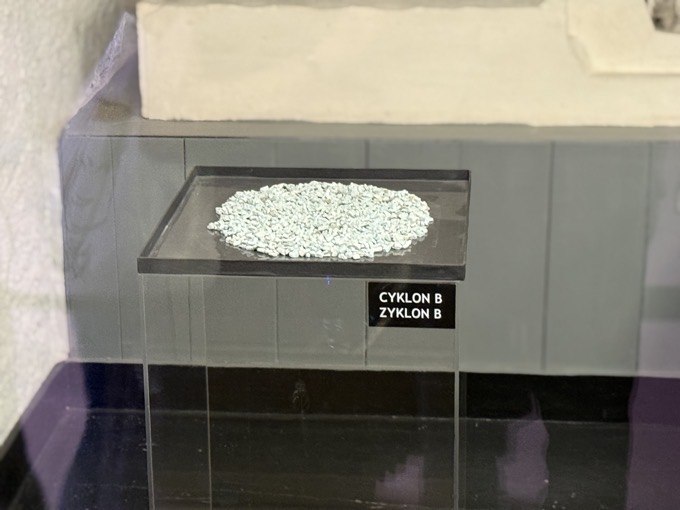

ガス室で投下された、もともとは殺虫剤として製造された「チクロンB」。

チクロンBが入っていた、大量の空き缶。

並木も整備されていて、大学のキャンパスのような雰囲気がある。

遺品のうち、再利用できるものとして集められた、メガネの山。

アウシュビッツには、障がい者も収容されていて、その大量の遺品。

大量の靴。

ハイヒールのような靴を履いて、そのまま連れられてきた人もいる。

持ち主が判別できるよう、乗ってきた貨車番号とともにみずからの名前をトランクに記していったけれど、持ち主に戻ることはなかった。

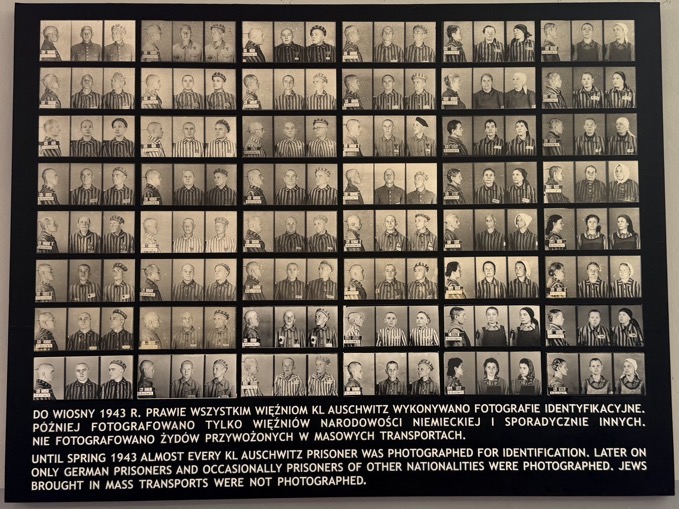

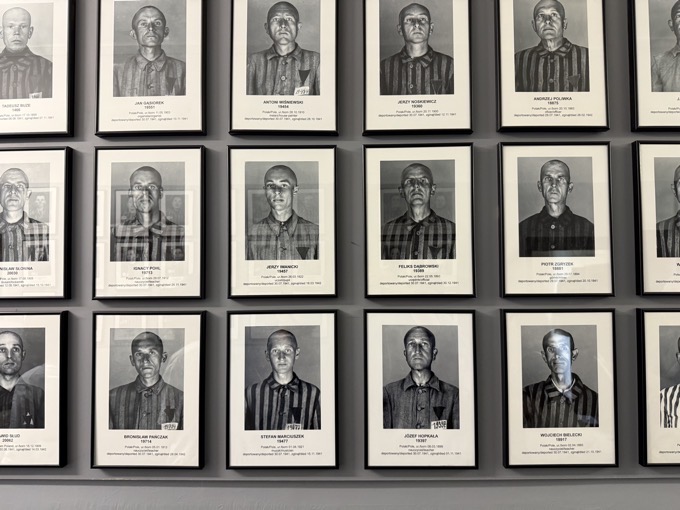

収容されていた人たちが、最初に撮影されていた写真を集めたパネル。とても官僚的に、几帳面に整理をしていたことがわかる。

廊下の両側にパネルが掲示されている。

揃いの服を着せて、頭髪を刈り、無表情の顔を写した写真は、犯罪者であるかのような印象を与える。

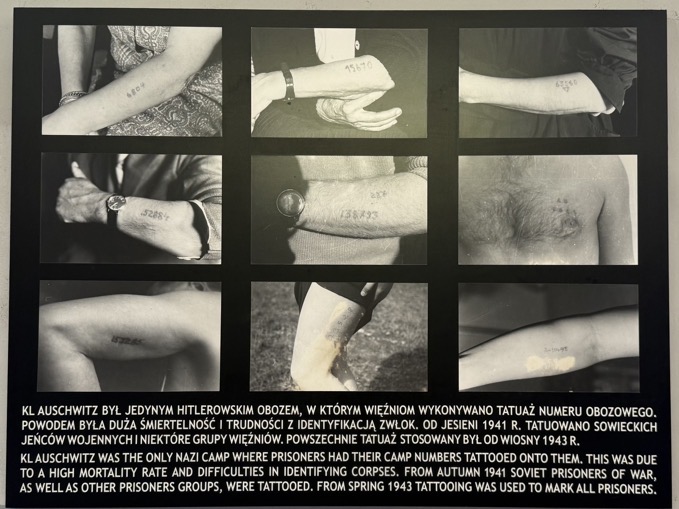

識別のための番号を入れ墨として体に入れる。工業製品を扱うような、とても効率的な管理がおこなわれていた。

収容者が着ていた服。

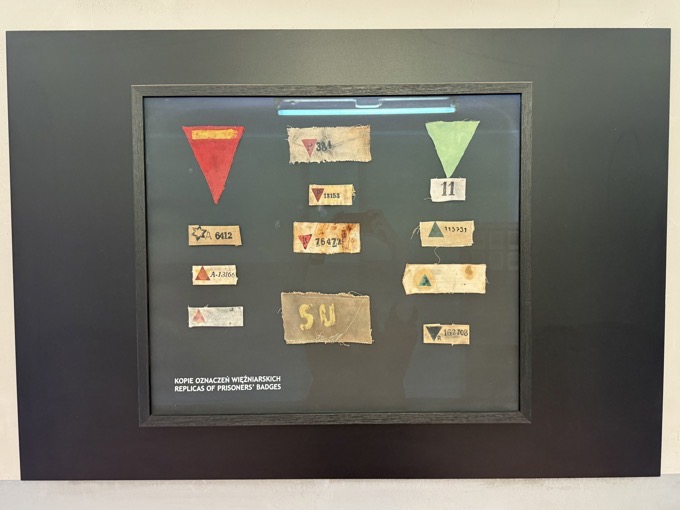

身元を識別するためのタグ。形や色によって属性が判別できる仕組みになっている。

政治犯は赤、同性愛者はピンク、など。かなり細かな分類がつけられているが、本人にはその意味は分からない。

アウシュビッツにはレンガ造りの建物が多い。

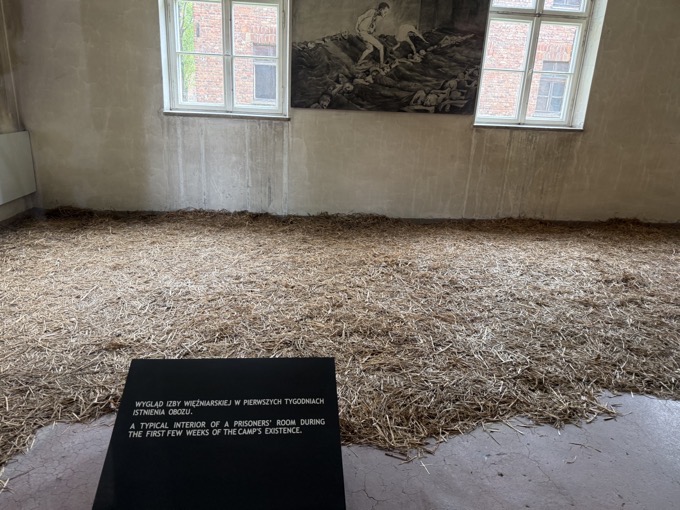

収容所が建設された当時は、藁を敷いただけの寝床だった。

まだ人数が少ない頃は、床に布団を敷く形。

水洗トイレも設置されていたけれど、これは、国際人権団体などが査察に来たときに見せるためのカモフラージュで、実際に使用されることはなかった。

何重にも張り巡らされた鉄条網。

監視塔。

高圧電流が流れる電線の前の、「止まれ!」の看板。

監視役をまかせられたユダヤ人に用意された部屋。ユダヤ人同士で監視をさせることで、憎しみの矛先が直接ナチに向かうことを避けた。

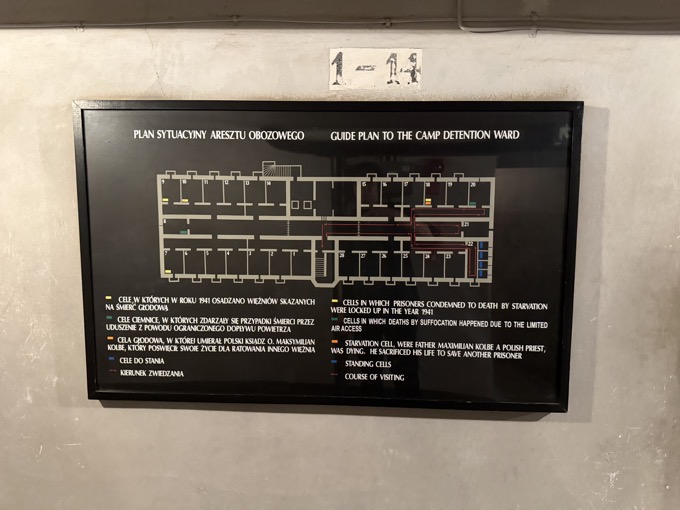

政治犯などを収容するための独房も用意されていた。

大勢で入るための部屋ではなく、細かく区切られた部屋が並ぶ。

「Standing Cell」という、狭い場所に立ったままの状態で閉じ込める独房もあった。

主に政治犯の銃殺がおこなわれていた「死の壁」には、献花が供えられていた。

10番棟は、この時には入れなかったけれど、さまざまな人体実験がおこなわれていた棟だという。

主にユダヤ人に向けて、ユダヤ人はどのような歴史をたどってきたかを知るための建物。この日は土曜日で安息日だったので、ユダヤ人らしき人の姿はなかった。

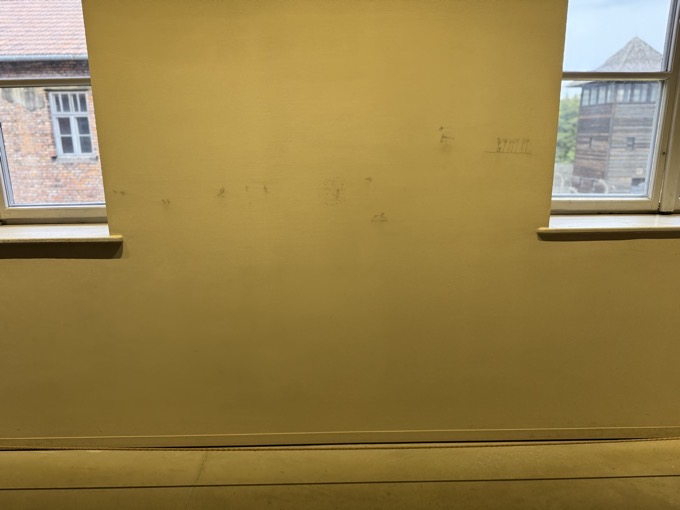

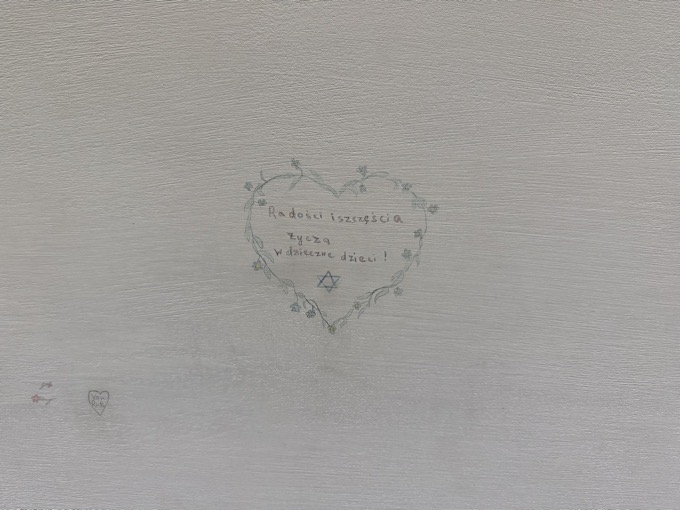

子供たちの背の高さに、壁に絵が描いてある。

当時に描かれていたわけではなく、後世になって子どもたちが描いた絵。

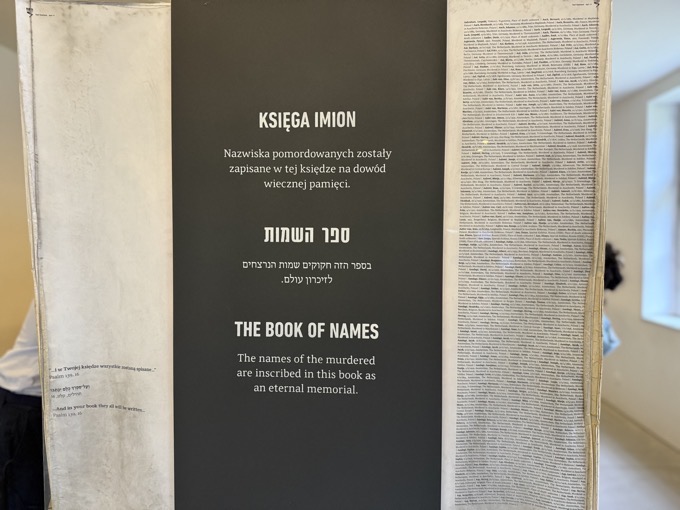

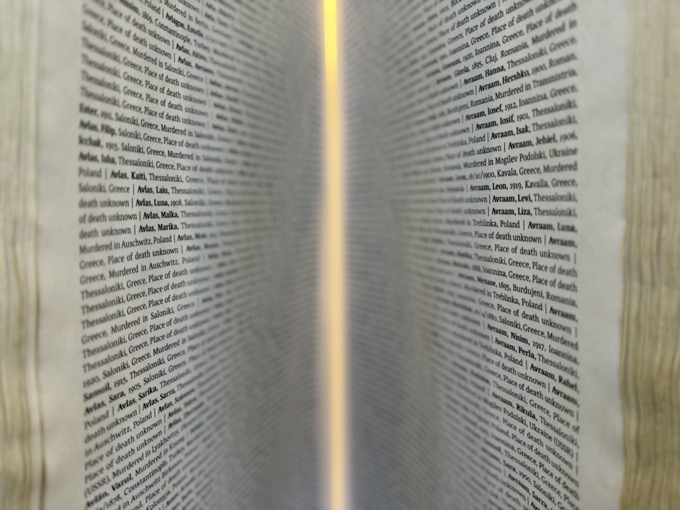

「THE BOOK OF NAMES」。

分厚いページに、びっしりと人の名前が書かれている。

絞首台。収容所の所長など、アウシュビッツに関わる戦犯がここで処刑された。

ガス室への道。

建物の外に煙突が見える。

ガス室の構造。

密閉された部屋の中。

ここに全員が入ったあと、入口の扉が閉められる。

天井に開いた穴から、「チクロンB」が投入された。

そのすぐ横には、焼却炉があり、続けて死体を焼却していた。

ここまでで第一収容所(アウシュビッツ)は終わり。午前中いっぱい時間を使って見学をした。

関連書籍が売られているブックショップ。

入口には、当日券で入ろうとする人たちの長い列ができていた。

第一収容所と第二収容所の間に置かれていた、貨車。

この密室の中に大量の人たちが詰め込まれて、ここまで運ばれてきた。

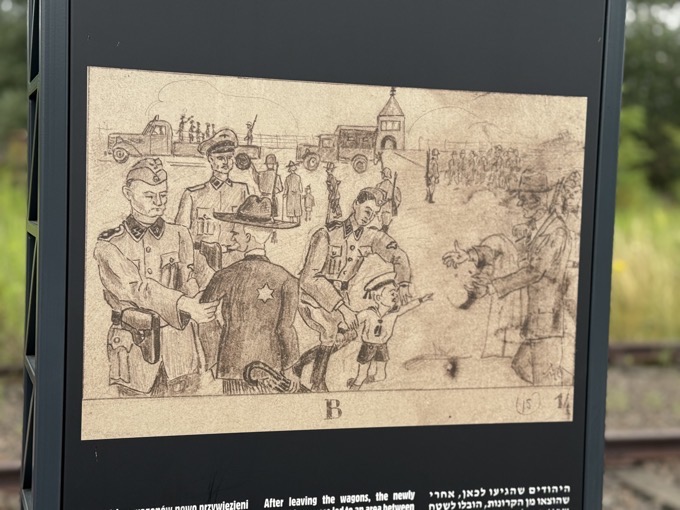

収容された人の中で、絵が得意な人は、画材を渡されて、関連した仕事に就くことがあった。その人が密かに様子を描いた絵を残して、ビンの中などに隠していたものが後に発見されたのだという。

第二収容所(ビルケナウ)へと続く線路。

ビルケナウは、かなり敷地が広く、建物の感覚も広い。

木造の建物。アンネ・フランクは、この種類の建物に入っていた。

簡易なトイレ。

木造のベッド。

ビルケナウの内側の、列車の到着地点。

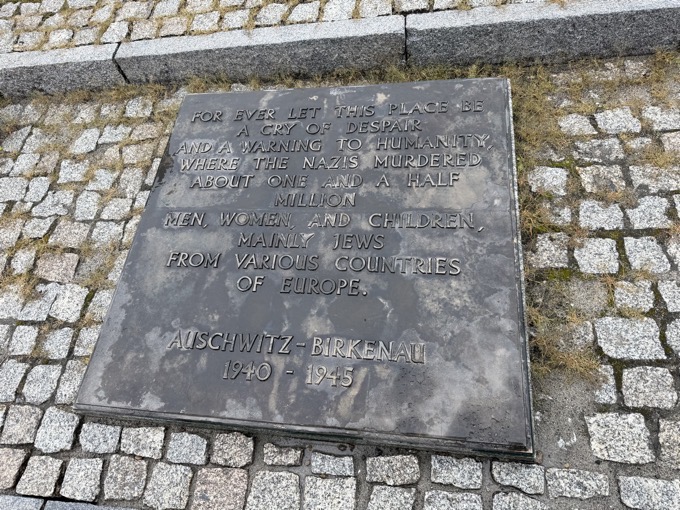

死者を悼むプレート。

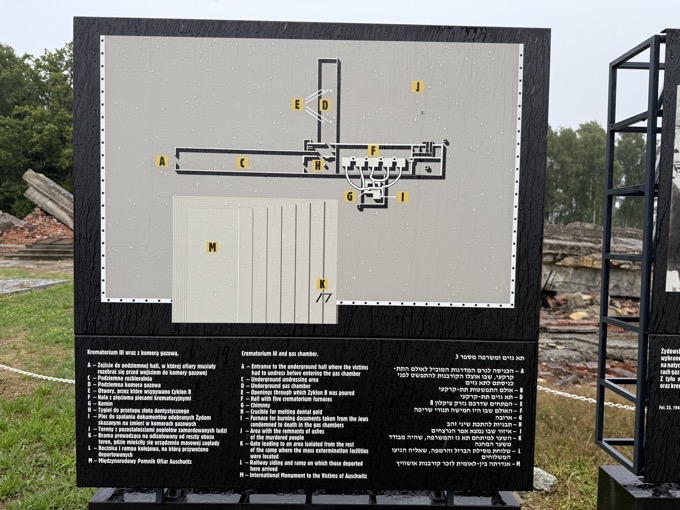

ガス室があった場所。ビルケナウには4つのガス室があったが、すべて、ソ連軍が解放に訪れる直前に破棄されている。

見取り図。

ほとんど原型を留めていない。

ガス室へと入る階段の入口。鎮魂のためか、ユダヤの人たちはこういう場所に小石を置いていくのだという。

ここから遺体を遺棄することもあったという小川。

建物の多くは、その痕跡を残すのみで、燃やされるなどして失われてしまっている。

燃えた後に残った残骸。

「死の池」と呼ばれる場所。

この池にも、多くの遺体や灰が投げ捨てられたという。

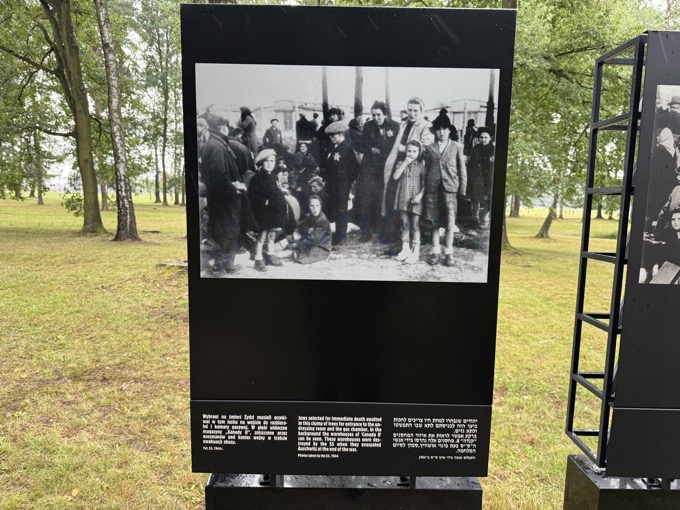

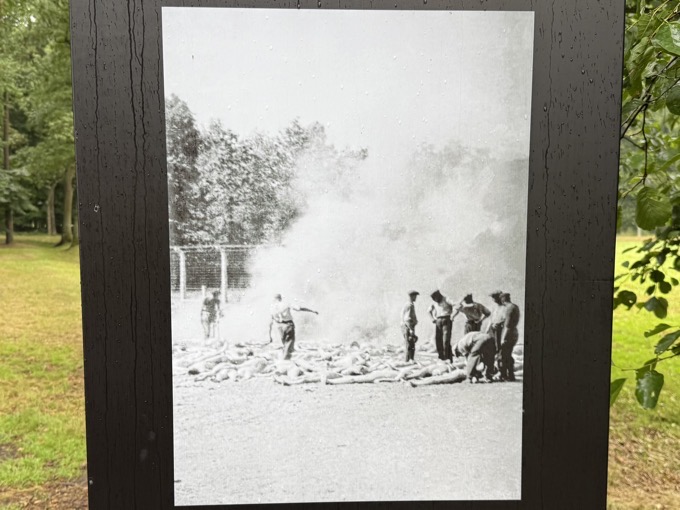

森の中で、ガス室への入場を待つ人たち。

ここはまた別の、壊されたガス室の跡地。

焼却炉で焼却しきれなかった分を、屋外でまとめて燃やしている。

浄水場として使われていた貯水池。

ここも別のガス室の残骸。

ここにも小石が置かれている。

屋根の一部のみが原型を留めている。

レンガ造りの建物。

アウシュビッツ以上に簡素な造りのバラック。

木製のベッドが並ぶ。

暖炉が粗末なので、暖房効率はかなり悪かったという。

「夜と霧」には、最後まで生き残ったのは、未来への希望を持たなかった人だという記述があった。

建物の保存状態を維持するために、順番に補修作業がおこなわれている。

食事を作るための炊事棟。

食事といっても、野菜の切れ端が少しだけ入った、ほとんど水のようなスープとパンのみだったという。

生き残った人たちの証言では、一番記憶に残っているのは、そこで食べた食事のことが多かったらしい。

ビルケナウ側も3時間、長めの時間をかけて、ゆっくりと見学をした。

ミュージアムショップ。

さまざまな言語での関連書籍が販売されている。

クラクフへの帰り道、オシフィエンチムの駅の前を通った。とても大きな駅舎ができている。