フェルマーの最終定理(サイモンシン/新潮社)

最高に面白かった。

戦争や革命のような、何かの歴史上の大事件を扱っているというわけではないというのに、これほどにワクワクする話しがあるというのはスゴいことだ。この本に登場するのはただ、完全に形而上的な概念である「数学」という静かな世界と、それに魅せられた数学者の人生しかない。しかしその、一途に数学に賭ける姿はとてもドラマチックで、素晴らしい。

フェルマーの最終定理という、シンプルにして奥が深い一つの定理が、偉大な才能を持った多くの数学者たちを惹き付けて、その人生を狂わせていく。

この定理の証明は、ピタゴラスの時代から現代までに長い時間をかけて発展してきた数学の、あらゆる理論を総動員して、ようやく到達出来る最高峰なのだ。

数学というのは、なんと美しくて、面白い学問なんだろうと思う。

この本の素晴らしいところは、難しい数式は一切抜きにして、数学について詳しくない読者であっても、充分に数学の面白さが理解出来るような構成になっていることだ。

非常に複雑な定理についても、その意味と重要性という、本質部分のみを簡潔に説明して、醍醐味を味わえるようになっている。数式による解説のほうがわかりやすい項目については、補遺として巻末に数式によってもまとめられている。

この、サイモン・シンという著者が、この本の後に出した「暗号解読」という本も、最高に良かった。数学という、一般的にはなかなか手が届かない魅力的世界について、これほど構成を見事にまとめて、わかりやすい文章を書く人は他にいないだろうと思う。

【特に面白かった2つのエピソードの引用】

1)

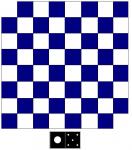

このチェスボードは、対角線上の二つの隅が切り取られて62マスになっている。また、ドミノ牌が31枚あって、それぞれ2マス分の大きさをもっている。

問題は「チェスボードの62マスを、31枚のドミノ牌で覆いつくすことは出来るか?」というものだ。

この問題の解決には、「科学的アプローチ」と「数学的アプローチ」の2通りがある。

<科学的アプローチ>

科学者はこの問題を実験によって解こうとする。そして何十通りかの並べ方を試したのち、どれもうまくいかないことに気づくだろう。最終的に科学者は、このチェスボードは覆い尽くせないと主張するだけの証拠はあると考える。しかし科学者は、自分の考えが正しいと確信することはできない。というのも、まだ試していない方法でボードを覆い尽くせないとはかぎらないからだ。

<数学的アプローチ>

・チェスボードから切り取られた隅は、両方とも白である。したがってボードには32個の黒いマスと30個の白いマスがある。

・それぞれのドミノ牌は、隣り合った2個のマスを覆う。そして、隣り合う二つの正方形は必ず色が異なっている。つまり、1個の黒と1個の白である。

・それゆえ、どんな並べ方をしようとも、30枚のドミノ牌は30個の黒いマスと30個の白いマスを覆う。

・結果として、つねに1枚のドミノ牌と2個の黒いマスが残る。

・ドミノ牌はつねに隣り合った2個のマスを覆い、隣り合っているマスはつねに色が違うことを思い出そう。残された2個のマスは同じ色なのだから、1枚のドミノ牌で両方を覆うことはできない。ゆえにこのチェスボードを覆い尽くすのは不可能である。

(p.61)

2)

素数は、自然界にも姿を現す。とくに注目に値するのが「ジュウシチネンゼミ」だ。このセミは昆虫のなかで最長のライフサイクルをもっている。ライフサイクルは地中ではじまり、幼虫は辛抱強く木の根から樹液を吸い続ける。そして17年待ったのちに、莫大な数のセミの成虫が地表に現れるのである。

生物学者を悩ませた問題は、このセミのライフサイクルはなぜそれほど長いのか、ライフサイクルの年数が素数になっていることに何か意味はあるのか、ということだった。ほかにも13年ごとに大発生する「ジュウサンネンゼミ」がいることから、ライフサイクルの年数が素数であることには進化論的な利点がありそうだ。

これは、セミの寄生虫とライフサイクルをずらして、なるべく同じ時期に発生することを避けるようにしているのだという。

(p.170)

【名言】

三世紀という時間の長さは、このパズルのただならぬ重みを物語っている。どんな科学の分野であれ、これだけ端的に提示されていながら、これほど長きにわたって学問の進歩という試練に耐えうる問題を作るのは容易なことではない。(p.13)

アメリカの数学者アルフレッド・アードラーはこう述べた。「数学者の数学的寿命は短い。二十五歳、三十歳を過ぎてからの仕事が前より良くなることはめったにない。それぐらいの年齢までに大した成果を挙げられなければ、その後もまず見込みはない」(p.31)

直感に反する確率問題の一つに、誕生日が同じになる確率を問うものがある。サッカーの競技場に、選手とレフェリー合わせて23人の人間がいるとしよう。この23人のうち、だれか二人の誕生日が同じになる確率はいくらになるだろうか?人間は23人しかいないのに対して、誕生日には365通りもの選択肢があるのだから、誕生日が一致する人間などいそうには思えない。もしも意見を求められれば、ほとんどの人はせいぜい10%の確率と答えるだろう。ところが実際には、答えは50%を超えるのである。(p.89)

虚数という概念は、現実世界にはなかなか対応物を見つけることができない。17世紀ドイツの数学者ゴットフリート・ライプニッツは、そんな虚数の奇妙な性質をいとも優美に表現した。「虚数とは、神なる聖霊の頼もしき拠り所にして、存在と非存在の相半ばするものなり」(p.152)

イアン・ステュアートは「現代数学の考え方」のなかで、数学者たちの性質を伝える小話を紹介している。

天文学者と物理学者と数学者がスコットランドで休暇を過ごしていたときのこと、列車の窓からふと原っぱを眺めると、一頭の黒い羊が目にとまった。天文学者がこう言った。「これはおもしろい。スコットランドの羊は黒いのだ」。物理学者がこう応じた。「何を言うか、スコットランドの羊のなかには黒いものがいるということじゃないか」。数学者は天を仰ぐと、歌うようにこう言った。「スコットランドには少なくとも一つの原っぱが存在し、その原っぱには少なくとも一頭の一時が含まれ、その羊の少なくとも一方の面は黒いということさ」(p.218)

ゲーデルは、真ではあるが決して証明できない命題、いわゆる「決定不可能」な命題が存在することを示すことに成功したのだった。ゲーデルの発見は、そのころ量子物理学の分野でなされた発見と似たところがある。不完全性定理の発表よりも4年前のこと、ドイツの物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルクが不確定性原理を発見していた。(p.235)

第一次世界大戦は化学者の戦争であり、第二次世界大戦は物理学者の戦争であると言われたことがある。しかしこの数十年間に公開された情報によれば、第二次世界大戦は数学者の戦争でもあったのである。もし第三次世界大戦があるとすれば、数学者の果たす役割はさらに重要になるだろう。(p.252)

たとえ私の考えていた数学にフェルマーの最終定理を証明するほどの力はなかったとしても、何かを証明することにはなるだろうと思っていたのです。私はあやしげな裏通りに入り込んでいたわけではなく、あれは間違いなく良い数学だった。それは一貫してそうでした。フェルマーの最終定理にたどり着けない可能性はあっても、単に時間を無駄にしているという心配はありませんでした。(p.357)