長野県佐久市、望月地区の山深くに入った場所に、小さな看板がある。

望月が一望できる場所まで山道を登っていく。

その高台にあるのが、「平和と手仕事 多津衛民藝館」。

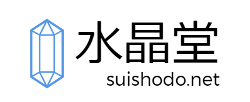

御代田町ゴカラボの、民藝好きの有志5名が集まって今回訪問したのは、多津衛民藝館の企画展である「生活の輪」展の最終日。

望月の素材で、手仕事によって作られた品々が並ぶ。こちらのスペースは入場無料。

「多津衛」というのは、柳宗悦から民藝運動を受けて信州佐久地域に広めた、小林多津衛から。

奥のほうが、常設展のスペースで、こちらは入館料300円(子供100円)。

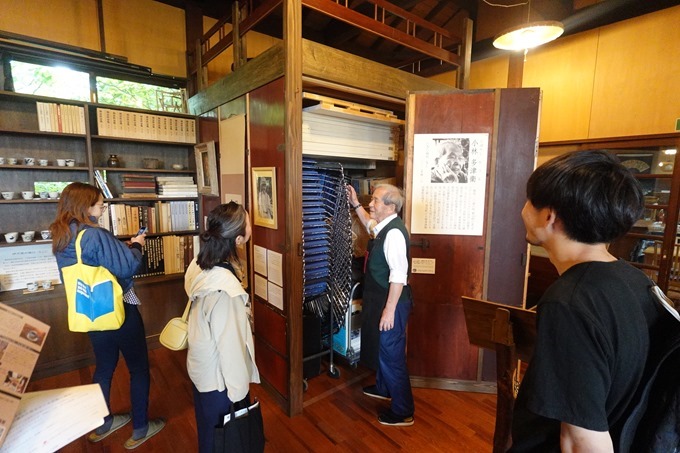

前館長である吉川徹さんが館内にいらっしゃり、ご案内をしていただいた。

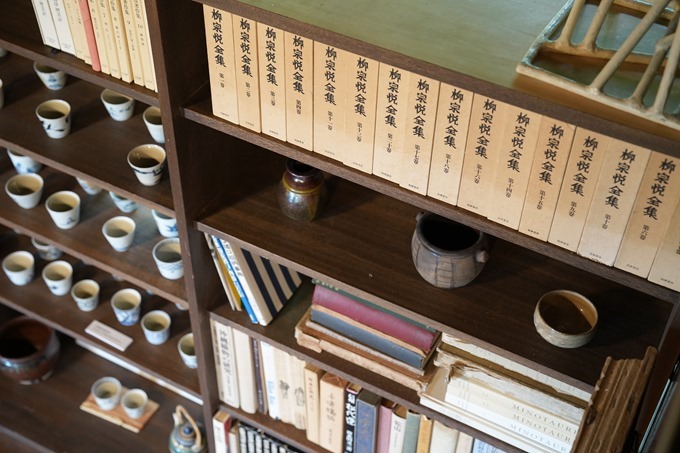

お猪口。作られた年代によって、彩色や模様に違いがある。

使いやすくなるよう、釉薬の塗り方に改良が加えられていることが、触れてみるとわかる。

武者小路実篤から小林多津衛に宛てられた、直筆の手紙。実篤らしい率直な文章が綴られている。

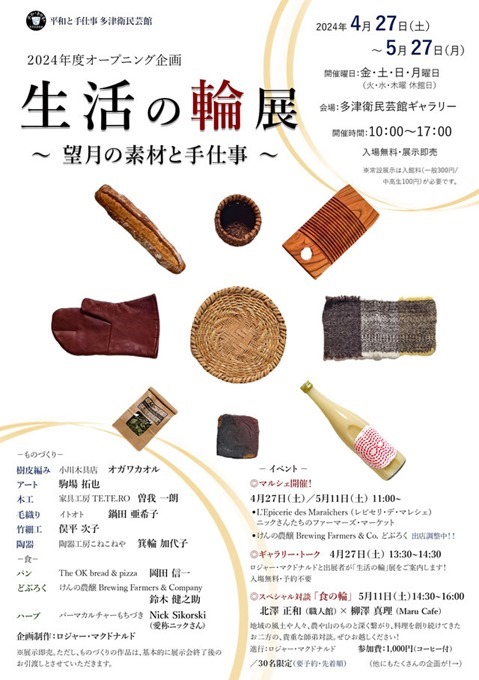

柳宗悦や小林多津衛に大きな影響を与えた、ウィリアム・ブレイクの本。

この民藝館の素晴らしいのは、多くの品物を、直接手に取って触わることができること。

朝鮮から渡ってきた器。布を押し当てて模様を作る、象嵌と呼ばれる手法で作られている。

民藝の精神は「用の美」にあり、実際に用いられてこそ意味がある。だからこそ、直接手に取れることを大事にしているという。

人間国宝である濱田庄司の作品。

実際に触れてみると、その仕事の細かさがよくわかる。

絵具を流して模様を描くのは30秒の作業。しかし、それを作るためには50年と30秒の歳月がかかっている、と濱田庄司は語ったという。

小林多津衛の自宅に飾られていた、柳宗悦の書。

会議で忙しくしていた、館長のロジャー・マクドナルドさんが、合間をぬって顔を出してくださった。

2024年の4月に、前館長である吉川さんから職を引き継いで、今は二人で運営にあたっている。次の世代に引き継ぎができたことを、吉川さんは喜んでいた。

民藝館の副題は「平和と手仕事」。民藝に関連して、平和も重要なテーマになっている。

ときどきレイアウトの変更がおこなわれていて、4月に館長が代替わりした時に、ロジャーさんの専門分野である西洋美術と民藝との関連の展示も一部加えられた。

柳宗悦が民藝という言葉を生んだのが大正14年(1924年)で、今年はちょうど100年目にあたる。

近くの民家を取り壊すときに引き取ったという、立派な箱階段。

階段を登った場所には、館内を見渡せる、ちゃぶ台が置かれた2畳敷の座敷がある。

館内の全景。

目に見えないところまで丁寧に作り込まれているのがわかる。

民藝運動以前には、貴族が使う品物を「上手物」と呼んだのに対し、一般市民が日常的に使う物は「下手物(ゲテモノ)」と呼ばれていたという。

使わなくなった長持の部品を利用して作られた物置には、たくさんのパイプ椅子が収納されている。

ピアノを使ったコンサートなどのイベントも開催されている。天井が高く、構造が入り組んでいるので、とても音響が良いという。

昔に神社の舞台で使われていた、通称「六間通し」という長い梁が建築に使われている。

ロジャーさん、吉川さんと一緒に。今回、丁寧にご案内をしていただいて、とても楽しく展示を見ることができた。

民藝館の周りの空間も、緑が深く、居心地がいい。

帰り道、近くにある「YUSHI CAFE」へ。

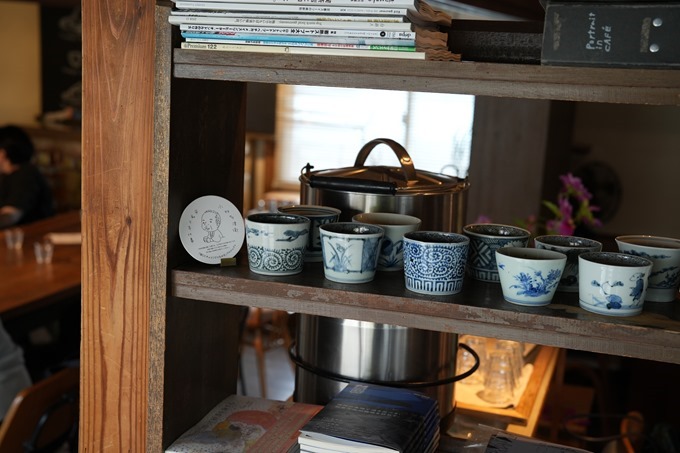

多津衛民藝館から貸し出しているという、お猪口があった。

みんなで感想を話しながら、今日の振り返り。吉川さんたちの詳しい解説のおかげで、とても密度の濃い体験になった。