東所沢駅から、歩いて10分ほど。

サクラタウンに到着。

いきなり登場する神社のインパクトがすごい。

隈研吾のデザインだという。

笹の葉に短冊が飾られていた。

日替わりで、いろいろなラーメン屋が出店するというアイデアの「ラーメンWalker」。

厨房の道具やスープなどの入れ替えが大変なんじゃないかと、オペレーションのほうが気になってしまう。

本屋の「ダ・ヴィンチ」。

角川書店の本をメインに、所沢ローカルの本を特集して取り揃えている。

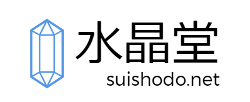

そして、巨大な石造りの、角川武蔵野ミュージアムへ。

入口ではフランスから来た女子達が、軽くコスプレをして記念撮影をしていた。

ミュージアムの中は、3つのパートごとに入場料が別々になっている。

今回は、メインである「エディットタウン」や「本棚劇場」などに入れるスタンダードチケット1400円と、

「マンガ・ラノベ」図書館に入れるチケット600円を購入。

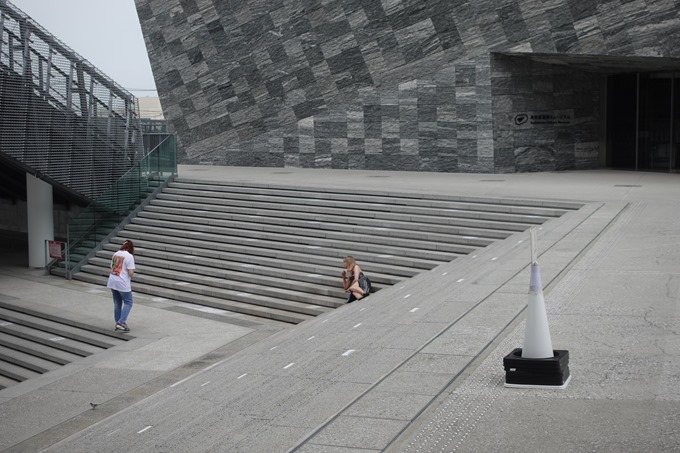

4階に上がって、エディットタウン。

その名のとおり、「編集工学」で有名な松岡正剛氏が館長を務めるという。

以前に丸の内の丸善でもやっていた、編集工学に基づく、独特で有機的な本の分類がなされている。

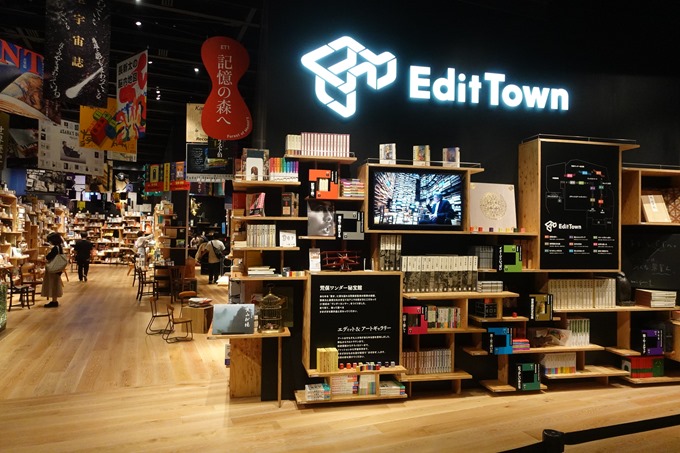

その中にある、「荒俣宏のワンダー秘宝館」。

今開催中の「石は生きている」展。

「ウサギノネドコ」がプロデュースをしているとあって、さすがのクオリティー。

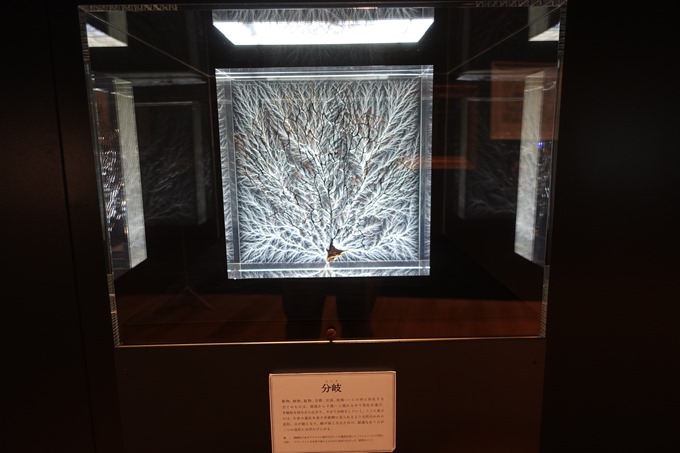

絶縁体であるアクリルに数百万ボルトの電流を流した時に生じる「リヒテンベルク図形」と

プランクトンを捕らえるために広がった「軟質サンゴ」の相似を、わかりやすく見せている。

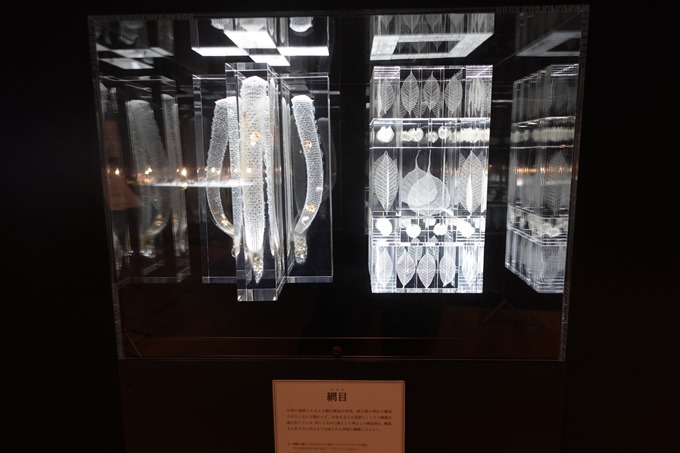

「偕老同穴(カイロウドウケツ)」の骨格と、葉っぱの葉脈の比較。

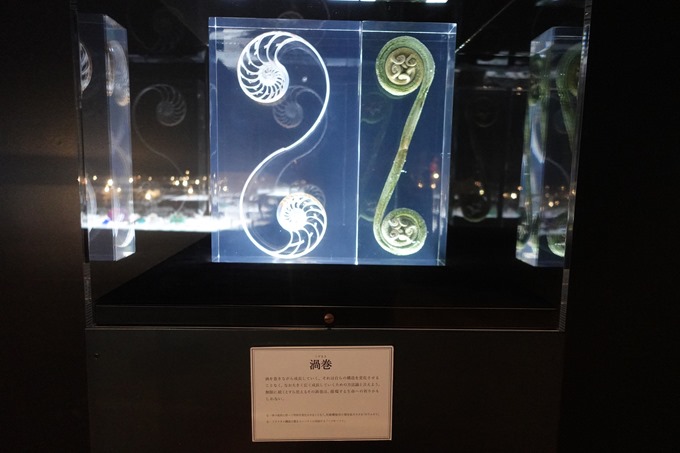

そして、オウムガイと、ゼンマイの相似形の比較。

自然が自(おの)ずと作り出す形の美しさを見事に表現している。

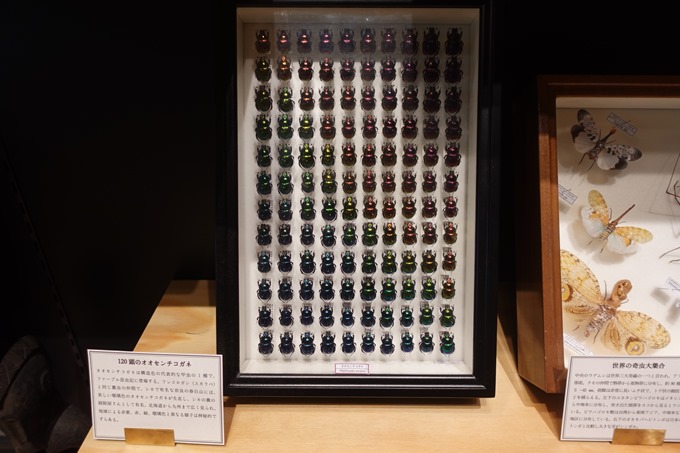

逆側にあるスペースには、中世ヨーロッパのヴンダーカンマーを思わせる、博物陳列室。

青・緑・赤の、微妙に異なる色合いを持つ、オオセンチコガネの標本。

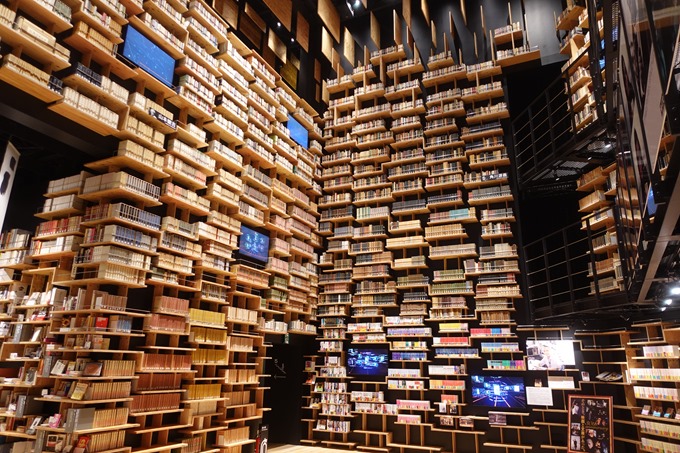

昨年末の紅白でも使われた、有名な「本棚劇場」。

高い天井の吹き抜けに、本が敷き詰められている画は美しい。

1日に何回か行われる、プロジェクションマッピング。

こういう場所に来ると、まだ自分が知らない、魅力的な本がいかにたくさん世の中にあることかと思う。

もっといい本に出会いたいと思いつつも、自分が死ぬまでに読むことができる本は、きっとごく一部だろう。

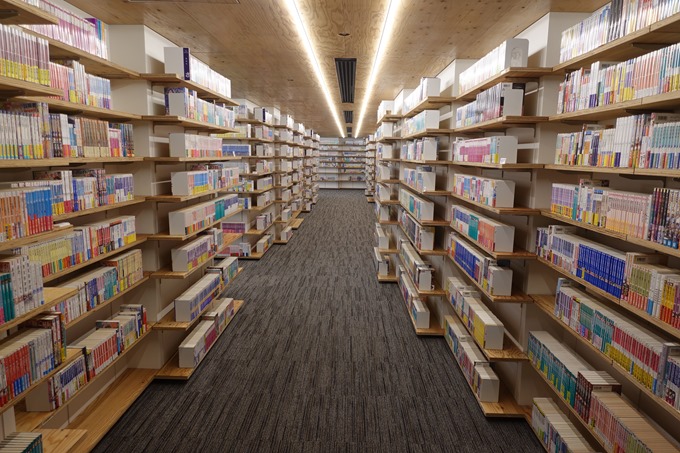

その後、「マンガ・ラノベ図書館」へ。館内の本は自由に読むことができる。

大量のライトノベル。こんなにたくさん出版されていることに驚く。

児童向けの文学全集などもあり、角川書店というのは地味にいい本をいろいろと出版しているのだなという発見があった。

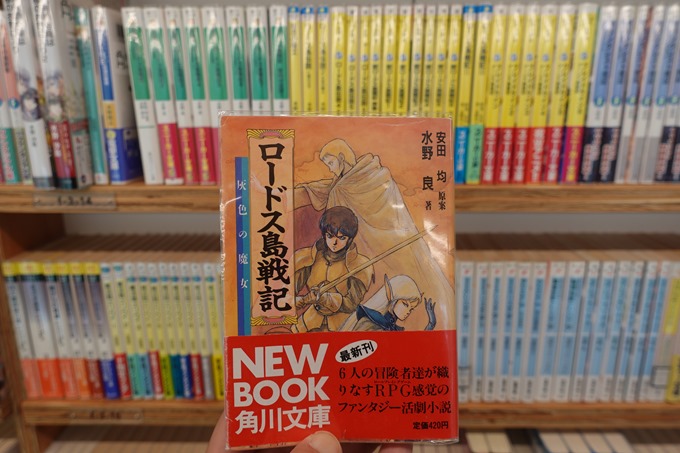

ライトノベルの草分けは、TRPGのリプレイを元にした、水野良氏の「ロードス島戦記」にあるのだという。

この小説の世界観、当時とても好きだった。

ミュージアムを出る。外には、薄く水を張った水盤があった。

夏にはここに入って遊べるという。

東所沢駅へ向かう帰り道、マンホールのフタに安彦良和氏のイラスト。

所沢を含む、武蔵野周辺は、いろいろと文化に理解がある、面白い街だなと思った。

夏休みまでに行けなかったら、子供たちを連れて行こうかと思っていたけれど、

このミュージアムは、小学校低学年ではまだ面白さがわからなそうなので、一人で行って正解だった。