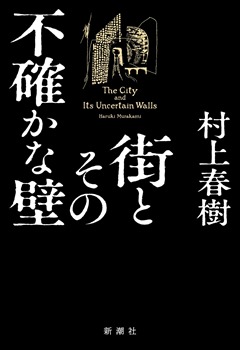

近年よりも、初期の頃の村上春樹作品に近い雰囲気。

それもそのはずで、この作品は、最初期に書かれた『街と、その不確かな壁』を元に、一から書き直したものであるという。

少しズレた奇妙な世界なのだけれど、でもどこか爽やかさがあって、とても好きなテイストだった。

この小説を買った日、長くて細かい雨が降っていて、出かける用事もなかったので、家の中で本を読んでいた。

その時の雨の雰囲気と、物語の中に登場する街の情景がマッチしていると思った。

薄い霧が街全体に常にかかっているようなイメージ。

村上春樹の小説は、『スプートニクの恋人』でも感じたことだけれど、青春というかけがえない時期の不可逆性、それを逃した時の取り返しのつかなさ、のような焦燥感をメッセージとして強く感じる。

「頭に皿を載せたまま空を見上げることはできない。」というフレーズが、この小説の中には何度か出てくる。

二兎を同時に追うことはできない。主人公は、どちらかを選択しなければならない。

そして、その決断の猶予はあまりない。

そういう、主人公自身の決意を試されているような感じがあった。

家を出ていった妻が残していった葱の、不可解なメッセージ。

愛する人が突然、別れを告げる暇もなく姿を消してしまう無慈悲さ。

こういう不条理が突然訪れるのが人生だといわんばかりに、苦難が降り掛かってくる。

子易さんのように、死んでしまいたいほどに大きな絶望を抱えて、その後も生き残った人間にしかなれないもの、持てないものがあるのだろうと思う。

このひとに相談をすれば、おそらく有益な助言を与えてくれるだろうと思わせるような、そういう存在。

登場人物それぞれが、癒やすことのできない過去と、固有の哀しみを持っていて、それらの人々が惹きつけ合うことによって浄化されていく、という物語だと思った。

「あとがき」を読んで、この小説がもともと第一部のみで終わる予定だったということを知り、そう言われてみるとたしかに、第一部のパートで充分に一つの小説として完結しているように思える。

第二部では、主人公はすっかり中年で独り身で、あまりパッとしない。

青春時代の貴重さ、かけがえのなさがテーマにあった第一部で輝かしい「希望」を描いているとすると、この第二部は、その後日譚とも言える位置づけで、いわば「現実」の冷酷さを見せつけているように感じた。

主人公にとって最高に思えた少女は、思わせぶりな態度をとっておきながら、本当に結ばれる直前に消え失せて、最高であったがために致命的なトラウマと呪縛を残す。

村上春樹の過去作では、「かけがえのない大切なものが永遠に損なわれてしまう可能性」が暗示されていたけれど、今作でとうとう、実際に損なわれてしまった末路、が描かれてしまった…。

痛すぎる。

第一部で終わっても美しかったけれど、第二部以降に登場する、子易さんやイエロー・サブマリンの少年はとても魅力的なキャラクターだったから、それはそれで良かったと思う。

名言

「心配しないで」と君はテーブルの向かい側から、私の目をのぞき込むようにして言う。「いま少し時間がかかるだけ。このまま迷いなく仕事を続けてください。あなたは正しい場所で、正しいことをしているのだから」

君の声は優しく穏やかだが、確信に満ちている。街の高い壁を構成している煉瓦と同じように、堅固で揺るぎない。(p.63)

「わかるかね?それを目にすれば、人は二度と元には戻れない。いったん目にしたあとではな…あんたもよくよく気をつけて方がいいぞ。なるたけそうしたものには近寄らんようにな。近寄れば、必ずや中をのぞき込みたくなる。その誘惑に抗うのはずいぶんとむずかしい」(p.86)

十七歳で、恋をしていて、それは五月の真新しい日曜日で、当然ながらぼくは迷いというものを持たない。

きみはスカートの膝の上に置いた白い小さなハンカチーフを手に取り、もう一度目もとを拭う。新しい涙が頬を伝っているのが見える。微かに涙の匂いがsるう。涙の匂いってちゃんとあるんだ、とぼくは思う。それは心を打つ匂いだった。優しく魅惑的で、そしてもちろん仄かに哀しい。(p.92)

いいですか、おれの目からすれば、あっちこそが本当の世界なんです。そこでは人々はそれぞれ苦しんで歳を取り、弱って衰えて死んでいきます。そりゃ、あまり面白いことじゃないでしょう。でも、世界ってもともとそういうものじゃないですか。そういうのを引き受けていくのが本来の姿です。そしておれも及ばずながらそれにおつきあいしています。時間を止めることはできないし、死んだものは永遠に死んだままです。消えちまったものは、永遠に消えたままです。そういうありようを受け入れていくしかありません。(p.127)

しかし三十代を終え、四十歳の誕生日を迎えたときには、さすがにささやかな動揺があった。結局のところ誰と結ばれることもなく、このままひとりぼっちで一生を送るのだろうか?これから先、ぼくは着実に年老いていくだろう。そして更に孤独になっていくはずだ。やがては人生の下り坂を迎え、身体的能力も次第に失われていく。これまで意識もせず簡単にできていたことが、できなくなっていくだろう。そんな自分の未来の姿はまだ具体的には想像できないが、決して心愉しいものではないことは容易に想像がつく。(p.163)

そんな説明をしているうちに、私はふと気がついた--大ぶりなデスクの隅に帽子がひとつぽつんと置かれていることに。それは紺色のベレー帽だった。長年使い込まれているものらしく、ちょうど良い具合に柔らかくくたびれている。そしてそれは、私が夢の中で目にしたのとまったく同じ--少なくともまったく同じに見える--ベレー帽だった。置かれている位置までも同じだ。私は息を呑んだ。

何かと何かが繋がっている。(p.219)

「『人は吐息のごときもの。その人生はただの過ぎゆく影に過ぎない』。ああ、おわかりになりますか?人間なんてものは吐く息のように儚い存在であり、その人間が生きる日々の営みなど、移ろう影法師のごときものに過ぎんのです。ああ、わたくしは昔からこの言葉に心惹かれておりましたが、その意味が心底理解できたのは死んだあと、このような身になってからでありました。はい、わたくしたち人間はただの息のような存在に過ぎんのです。そしてこうして死んでしまったわたくしにはもう影法師さえついていないのです」(p.303)

子易さんは自分という存在の意味がうまく把握できなくなっていたが、そんなことはもうどうでもいいように思えた。自分は親からひとまとまりの情報を受け継ぎ、そこに自分なりの若干の変更加筆を施したものを、また自分の子供に伝達していく--結局のところ単なる一介の通過点に過ぎないのだ。延々と継続していく長い鎖の輪っかのひとつに過ぎないのだ。でもそれでいいではないか。たとえ自分がこの人生で意味あること、語るに足ることをなし得なかったとしても、それがどうしたというのだ?自分はこうして何かしらの可能性--それがただの可能性に過ぎないとしても--を子供に申し送ることができるのだ。それだけでも自分が今まで生きたことの意味があるのではないか。(p.320)

迷いや鬱屈は消え、生まれてほとんど初めて彼は心の平穏を得ることができた。彼はそれまで胸に抱いていたすべての野心を、あるいは夢想にも似た希望を棚上げし、地方小都市の中堅酒造会社の四代目経営者として、安定した日々を送るようになった。活発な動きや目新しい変化のようなものは、周りにほとんど見当たらなかったが、それについてとりたてて不満を感じることもなかった。自分が世の中の新しい流れから取り残されつつあるのではないかというあてのない焦燥感もいつの間にかどこかに消えてしまった。彼には確実な生活の基盤があり、帰るべき自分のささやかな家があり、愛する妻と、そのお腹の中で健康に成長しつつある胎児が彼を待っていた。

ひとことで言い表すなら、彼は見晴らしの良い平らな台地にも似た、中年期という領域に足を踏み入れたのだ。(p.321)

ああ、その葱がいったい何を意味するのか、誰にもわからなかっただろうし、わたくしにもわかりませんでした。それは大きな謎としてわたくしの中に執拗に残っております。その鮮やかな白さは網膜に今も焼きついております。どうして葱なのか、なぜ葱でなくてはならなかったのか。もし死後の世界で妻に会うことができたなら、その意味を尋ねたいと願っておりました。しかし死後の世界においても、わたくしはこのようにあくまでひとりぼっちです。謎は謎のままです。(p.381)

同じことの繰り返し、先週の自分の足跡をたどっているだけだ。なにもイエロー・サブマリンの少年に限った話じゃない。考えてみれば私の生活だって、同じことの繰り返しみたいなものではないか。あの少年と同じように、反復こそが私の人生の重要な目的になりつつあるのかもしれない。(p.413)

それから彼女はゆっくり私の前を離れ、ガスの火を止め、沸いた湯で新しいコーヒーを作り始めた。私は席を立ってダッフルコートを着た。そして勘定を払い、店を出ようとした。しかしそこで何かが私を引き留めた。私は歩みを止め、もう一度店の中に戻り、カウンターの中でコーヒーを作っている彼女に話しかけた。

「こんなことを言うのは厚かましいかもしれないけど」と私は言った。「食事か何かに、いつか君を誘ってもかまわないかな」

その言葉はとても自然に、すらりと私の口から出てきた。ほとんど迷いもなく、ためらいもなく。頬がいくらか赤らんだ感触があるだけだった。

彼女は顔を上げて私を見た。目を軽く細めて、見慣れないものでも見るみたいに。

「いつか?」と彼女は言った。

「今日でもいいけど」

「食事か何か?」

「たとえば夕食とか」(p.470)

彼は間違いなく永遠に消えてしまったのだと私は悟った。この世界から最終的に去っていったのだ。それは何より切なく悲しいことだった。おそらく、どんなほかの生きている人間が死んでしまったときよりも。(p.504)

「どんな話なのかは知らないけれど」と私は言った。「うまく話せそうな機会があれば、思い切ってそこで話しておいた方がいいかもしれない。ぼくのこれまでのささやかな経験から言って、巡ってきた適切な機会をいったん逃してしまうと、話は余計にややこしくなることが多いみたいだから」

「でも果たして今がその適切な機会なのかしら」

「一日の仕事を終え、細長い薄荷入りの煙草に火をつけ、上等なシングル・モルトを二口ほど飲んだあとだから、たぶん適切な機会と言ってもかまわないんじゃないかな」

彼女は山の端に上ったばかりの月のような、淡い微笑みを口の脇に浮かべた。(p.539)

私は目を閉じ、時間のことを思った。かつては--たとえば私が十七歳であった当時は--時間なんて文字通り無尽蔵にあった。満々と水をたたえた巨大な貯水池のように。だから時間について考えを巡らす必要もなかった。でも今はそうではない。そう、時間は有限なものなのだ。そして年齢を重ねるに従って、時間について考えることがますます大事な意味を持つようになる。なにしろ時は休むことなく刻み続けられるのだから。(p.544)

そんな時刻には、きみにもぼくにも名前はない。十七歳と十六歳の夏の夕暮れ、川べりの草の上の色鮮やかな想い--あるのはただそれだけだ。もうすぐぼくらの頭上には少しずつ星が瞬き始めるだろうが、星にも名前はない。(p.597)

彼女は私ひとりのために街が用意した存在であったのかもしれない。だから私がここから消えてしまえば、彼女も消えてしまう--それはあり得ることだった。そしてべつの誰かがイエロー・サブマリンの少年の<夢読み>を助けることになる。そう考えると、私はひどく切ない気持ちになった。自分の身体が半分透明になってしまったような気がした。何か大事なものが、私からどんどん遠く離れつつある。私はそれを永遠に失いつつある。(p.652)

ホルヘ・ルイス・ボルヘスが言ったように、一人の作家が一生のうちに真摯に語ることができる物語は、基本的に数が限られている。我々はその限られた数のモチーフを、手を変え品を変え、様々な形に書き換えていくだけなのだ--と言ってしまっていいかもしれない。(あとがき)